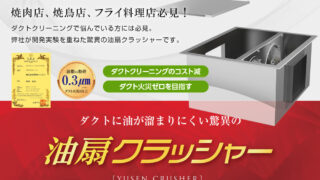

焼肉店など、油を多く扱う飲食店にとって最も深刻なリスクの一つが「ダクト火災」です。ダクト火災は、調理中に発生した油煙や油脂が排気ダクト内に付着・蓄積し、ある日突然発火して店舗全体に延焼してしまう事故を指します。

このような火災は、営業の継続だけでなく、従業員やお客様の安全にも大きな影響を与えます。そのため、日常的な管理と定期的なメンテナンスが欠かせません。

1. ダクト火災の主な原因を理解する

ダクト火災の多くは、油脂の蓄積が原因です。焼肉や揚げ物などの調理では、目に見えない微細な油煙が排気経路に吸い込まれ、時間の経過とともに内部に厚く付着していきます。

この油脂が、調理中の高温の空気や火花、電気系統の熱などで発火することで、ダクト内部から火が広がるのです。特に、長期間清掃を行っていない店舗や、吸気・排気バランスが悪い厨房はリスクが高まります。

2. 専門業者による定期清掃の徹底

もっとも効果的な防止策は、定期的な専門業者による清掃です。

飲食店のダクトは内部構造が複雑なため、表面だけの清掃では不十分です。プロの清掃業者は、内部を分解しながら高圧洗浄や薬剤を用いて、油脂を根本的に除去します。

一般的な推奨頻度は「月1回」ですが、来客数が多い店舗や、肉・油を多く扱う店舗では「週1回~2週間に1回」の清掃が理想です。

清掃後には、写真や報告書を残して管理を可視化すると、保険申請や法令対応にも役立ちます。

3. 排気システムとフィルターの定期点検

近年の店舗では、省エネや環境配慮の観点からも高性能フィルターや油脂分離装置(グリストラップ)の導入が進んでいます。

これらの機器を適切に使用すれば、油脂がダクト内に到達する前に捕集できるため、火災リスクを大幅に低減できます。

ただし、どんなに高性能な機器でも「定期的なメンテナンス」が不可欠です。

フィルター清掃を怠ると吸気効率が落ち、結果としてダクト内部に油脂が付着しやすくなります。週単位で洗浄スケジュールを設けることが望ましいでしょう。

4. スタッフ教育と日常点検の習慣化

ダクト火災防止は、設備管理だけではなくスタッフの意識づくりにも大きく依存します。

営業終了後に換気扇やフィルターの状態をチェックし、異音・異臭・排気の弱まりなどを感じたらすぐに報告する体制を整えることが大切です。

また、定期的に防火訓練や初期消火訓練を行い、緊急時に落ち着いて対応できるようにしておくと安心です。

5. 消防設備と保守点検の強化

消防法に基づく法定点検に加え、自主点検の強化も重要です。

特に、油火災に対応した消火器(K種消火器)の設置や、自動消火システムの導入は、被害を最小限に抑える有効な手段です。

さらに、火災報知器や排気ファン周辺の温度センサーを設けることで、異常発熱を早期に察知し、重大事故を未然に防ぐことが可能です。

6. 調理法や厨房設計の見直し

火災リスクを減らすためには、調理方法の工夫も有効です。

例えば、脂の多い部位を調理する際は、あらかじめ余分な脂を除去する、火力を必要以上に上げない、煙の出やすい調理を分散させるなど、油煙の発生源を抑える工夫が求められます。

また、厨房設計の段階で排気経路を短く・直線的にすることや、メンテナンスしやすい構造にしておくことも長期的な安全管理に有効です。

7. 保険加入とリスクマネジメント

どれだけ対策をしても、火災リスクをゼロにすることはできません。

そのため、火災保険・営業中断補償・賠償責任保険など、複数の保険を適切に組み合わせておくことが、経営リスクの最小化につながります。

保険会社によっては、定期清掃の記録を求める場合もあるため、日常管理の記録を残すことが大切です。

8. ダクト管理は「経費」ではなく「投資」

清掃費や点検費を「コスト」と考えがちですが、実際には店舗の安全と経営継続を守るための投資です。

火災による営業停止や修繕費、ブランドイメージの損失を考えれば、定期的なメンテナンスは非常に高い費用対効果を持ちます。

特に近年は、法令強化や自治体による指導も進んでおり、清掃・点検の実施体制を整えておくことが今後ますます重要になります。

ダクト火災は、ほんの小さな油脂の蓄積や日常点検の怠りから発生します。

「見えない場所の清掃をどこまで徹底できるか」が、安全な店舗運営の分かれ道です。

今日からでも、定期清掃のスケジュール化、スタッフ教育、設備点検の記録化を始めることで、火災リスクを大幅に減らすことができます。

安全な店舗づくりは、顧客と従業員、そして経営者自身の未来を守るための第一歩です。

排気・換気・防火対策の専門家として、飲食店の安全と快適な環境づくりをサポートしています。店舗のダクト清掃や防火設備の見直しなど、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

⇒ 株式会社野田ハッピー「お問合せ」はこちら