皆様、焼鳥店の経営や運営に携わっていらっしゃる方々にとって、火災リスクは常に頭の片隅にあるテーマではないでしょうか。しかし、日々の忙しい業務の中で、実は多くの潜在的な火災原因を見落としていることがあります。実際に焼鳥店の火災事例を分析すると、その9割が予防可能だったという驚きの事実があります。

本日は、焼鳥業界で長年消防設備点検に携わってきた経験から、多くの店舗オーナーが気づいていない火災リスクと、その効果的な対策方法についてお伝えします。特に開店前の準備や閉店後の片付けの時間帯に潜む危険性は見過ごされがちです。

この記事では、実際に起きた火災事例を基に、焼鳥店特有の火災原因を詳しく解説し、明日からすぐに実践できる具体的な防火対策をご紹介します。店舗の安全を守り、お客様に安心して美味しい焼鳥を楽しんでいただくための重要な情報となりますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 焼鳥屋オーナー必見!知らないと危険な「見えない火災リスク」とその対策

焼鳥屋での火災事故は年々増加傾向にあります。大きな被害を出した焼鳥店の火災事例を調査すると、驚くべきことに9割以上が「見落とされがちな火災リスク」が原因でした。特に繁盛店ほどリスクは高まります。

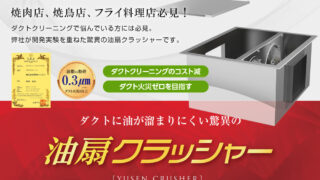

最も危険なのは「油脂の蓄積」です。毎日の営業で排気ダクト内に少しずつ蓄積する油脂。目に見えにくい場所だけに清掃が後回しになりがちですが、この蓄積した油脂に火が付くと一気に燃え広がります。実際、東京・新宿の老舗焼鳥店で発生した火災では、ダクト内の油脂が原因で店舗全焼、隣接店舗にも被害が及びました。

次に注意すべきは「炭の不適切な処理」です。まだ熱を持った炭を可燃物近くに置いておくケースや、水で完全に消火せずに廃棄するケースが多発しています。大阪市内の焼鳥店では、営業終了後に処理した炭から出火し、建物半壊の被害となった事例があります。

さらに見落としがちなのが「電気系統の老朽化」。特に10年以上経過した店舗では、配線の劣化やコンセントの過負荷状態が火災を引き起こすリスクが高まります。名古屋市内では配線のショートから出火した焼鳥店の火災が周辺に広がり、大きな被害となりました。

これらのリスクに対する効果的な対策としては、まず専門業者による定期的なダクト清掃が不可欠です。費用は店舗規模にもよりますが、月1回の定期清掃を実施して火災リスクを低減しています。

また、炭火管理専用の消火バケツと専用置き場の設置も重要です。一日の営業終了後、使用済み炭を完全に消火するための手順を従業員全員が熟知していることが必須となります。

さらに電気設備の定期点検も欠かせません。特に古い建物内の店舗では、電気工事士による年1回以上の点検が推奨されています。

火災保険の見直しも重要なポイントです。多くの焼鳥店オーナーは基本的な火災保険には加入していても、「休業補償」や「類焼被害補償」まで十分にカバーできていないケースが多く見られます。

焼鳥屋の火災は、適切な予防策と定期的なメンテナンスで防ぐことができます。見えないリスクにこそ最大の注意を払い、安全な店舗運営を心がけましょう。

話題の排煙フード「焼鳥SKYフード」をご存知ですか?

デザイン性と機能性を兼ね備えた新しいスタイルのカウンター設置排煙ダクトです。

お店の空間演出や省エネ化をお考えの方にも最適です。

詳しくはこちらをご覧ください。

2. プロが警鐡!焼鳥店で多発する火災の原因と安全対策マニュアル

焼鳥店では炭火を使用する調理法が一般的ですが、この炭火こそが最大の火災リスク要因となっています。消防庁の統計によれば、飲食店の火災の約25%が厨房機器の不適切な取り扱いに起因しており、特に炭火を使用する焼鳥店では発生率が高いのが現状です。

最も見落とされがちな火災原因は「炭の不適切な管理」です。使用済みの炭を金属容器に入れても、完全に消火されていないケースが多く、これが原因で深夜に火災が発生するケースが後を絶ちません。消防設備士は「使用済み炭は最低12時間は水につけるべき」と指摘しています。

次に危険なのが「換気ダクトの油脂堆積」です。炭火で焼く過程で発生する油煙がダクト内に蓄積し、これが高温になると自然発火する恐れがあります。実際に東京都内の有名焼鳥チェーン店では、ダクト清掃不足が原因で大規模火災が発生した事例があります。専門業者による定期的な清掃(最低でも3ヶ月に1回)が必須です。

さらに見落としがちなのが「電気系統のショート」です。厨房内は高温多湿環境のため、電気コードの劣化が早く、特に冷蔵庫やレジ周りの配線トラブルが多発しています。京都市消防局の調査では、焼鳥店火災の約15%が電気系統に関連していることが判明しています。

火災対策としては以下の5つが効果的です:

1. 炭火管理の徹底:専用の不燃容器での保管と完全消火の確認

2. ダクト清掃の定期実施:専門業者による徹底清掃

3. 電気設備の定期点検:特に水回り近くの配線チェック

4. 従業員への定期訓練:消火器の使用方法と避難経路の確認

5. IoT型火災検知システムの導入:早期発見・早期対応の実現

特に注目すべきは最新の「IoT型火災検知システム」です。従来の火災報知器より感度が高く、スマートフォンと連動して異常を通知する機能が付いています。イザというときのために、消防設備士による店舗診断を受け、リスク評価を行うことをお勧めします。

焼鳥店経営者は「うちは大丈夫」という思い込みを捨て、これらの対策を確実に実施することで、お客様と従業員、そして大切な店舗を守ることができるのです。

3. 焼鳥店経営者が今すぐ確認すべき!意外と見落としがちな火災発生ポイント

焼鳥店で火災が発生すると、店舗の損失だけでなく人命にも関わる重大事故につながりかねません。多くの店主が注意している排気ダクトの油脂の掃除や消火器の点検は当然ですが、実は見落としがちな火災リスクが数多く存在します。

まず確認すべきは「炭の保管場所と方法」です。使用済みの炭は完全に消火したつもりでも、中心部に熱が残っていることがあります。専用の不燃容器に入れず、ゴミ箱や段ボール箱に捨てたことによる火災が後を絶ちません。使用済み炭は必ず金属製の蓋付き容器で24時間以上冷却してから廃棄するルールを徹底しましょう。

次に「電気系統の老朽化」です。特に古い店舗では配線の劣化やコンセントの接触不良を見逃しがちです。冷蔵庫やレジなど常時稼働している機器の配線は熱を持ちやすく、断熱材に触れていると発火の原因になります。定期的な電気点検は飲食店では義務ですが、特に湿気や油煙の多い焼鳥店では年2回以上の点検が理想的です。

さらに「調味料の自然発火」も盲点です。焼鳥のタレに含まれる油分が布巾に付着し、それが高温の厨房内で酸化熱を生み出し自然発火するケースが報告されています。使用済みの布巾は必ず不燃容器で保管し、こまめに洗濯することが重要です。

また「季節的な火災リスク」も見落としがちです。冬場は暖房器具の使用頻度が高まりますが、テーブルウォーマーや足元ヒーターの周辺に紙ナプキンや衣類が落ちていないか常にチェックが必要です。夏場は店内の通風確保のために裏口を開けがちですが、これが厨房内の気流を変え、火の燃え方に影響を与えることがあります。

最後に「従業員教育の不足」が最大のリスクかもしれません。忙しい営業時間中でも、火の取り扱いに関する基本ルールを全スタッフが理解し実践できるよう、定期的な研修と火災時の避難訓練を行いましょう。日本消防協会の統計によれば、火災発生時に適切な初期対応ができた店舗は被害を最小限に抑えられています。

毎日の小さな確認と対策が、大きな火災リスクから店舗と大切な顧客を守ります。明日からでも実践できる対策を今すぐ始めることをお勧めします。

話題の排煙フード「焼鳥SKYフード」をご存知ですか?

デザイン性と機能性を兼ね備えた新しいスタイルのカウンター設置排煙ダクトです。

お店の空間演出や省エネ化をお考えの方にも最適です。

詳しくはこちらをご覧ください。