飲食店における「煙」や「臭い」に関する近隣トラブルは、営業継続に大きな影響を与える問題です。特に焼肉店や鉄板焼き店、中華料理店などでは、排気設備の設計や運用が不十分な場合、近隣からの苦情に発展するケースが少なくありません。こうした問題を防ぐためには、最新の設備と正しい管理体制が欠かせません。

1. 煙害・臭気トラブルが発生する主な原因

煙や臭いの発生源は、調理時に発生する油煙・ガス・水蒸気です。これらが排気ダクトを通って外部に放出される際、除去処理が不十分だと、臭気が周辺住宅や道路に流出してしまいます。また、排気ファンやダクト内部の汚れが蓄積すると、排気効率が低下し、煙が店内にこもる原因にもなります。

店舗が密集した地域や住宅地に隣接する立地では、わずかな臭いでも不快感を与えることがあり、クレームにつながるリスクが高まります。

2. 効果的な排気・脱臭システムの基本構成

煙害対策の基本は、「集煙」→「除去」→「脱臭」の三段階構成です。

-

集煙装置(レンジフード・フードダクト)

調理台やロースターから発生する煙を効率的に吸い込む装置。開口面の形状や風量設計が適切であることが重要です。 -

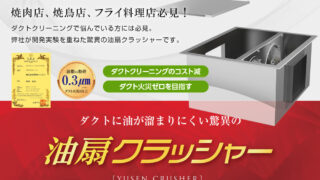

除去装置(集塵フィルター・電気集塵機など)

油煙を捕集し、微細な粒子を除去する装置。定期的な清掃やフィルター交換で性能を維持します。 -

脱臭装置(活性炭フィルター・スクラバーなど)

臭気成分を吸着または洗浄して、排気を清浄化。臭気が強い業態では、複数方式を組み合わせると効果的です。

これらを適切に設計・連携させることで、排出される煙や臭いを大幅に低減できます。

3. 設備導入時のポイントと注意点

排気設備を新設または更新する際は、以下の要点を押さえておきましょう。

-

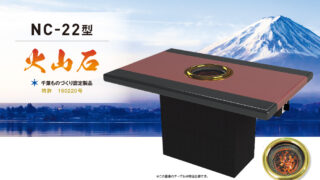

店舗規模・業態に応じた風量設計

焼肉や鉄板焼きのように煙量が多い業態では、高い処理能力を持つ排気システムが必要です。厨房機器の配置や席数に合わせて設計することが大切です。 -

設置スペースとメンテナンス性

天井裏や屋外スペースに余裕がない場合、後付けが難しくなることがあります。設計段階でメンテナンス動線まで考慮しておくと、清掃効率が向上します。 -

法令・条例への対応

自治体によっては、排気口の設置高さや臭気基準が定められています。専門業者に確認し、地域の基準に適合した仕様で設計することが重要です。

4. 維持管理と定期点検の重要性

高性能な排気システムを導入しても、清掃やメンテナンスを怠れば性能は急速に低下します。特に油煙が多い店舗では、以下のような定期管理が推奨されます。

* ダクト・フィルターの定期清掃(週1〜月1)

* 専門業者による年数回の内部洗浄

* ファン・モーターの動作点検

* 臭気の外部モニタリング

これらを実施することで、トラブル発生率を大幅に下げることができます。

5. 新技術による煙害対策の進化

近年では、省エネ性や自動制御機能を備えた新しいシステムも登場しています。センサーやAIを活用して、調理状況に応じて排気量を自動調整する仕組みや、スマートフォンで稼働状況を監視できるシステムなどが普及しつつあります。これにより、無駄な電力消費を抑えながら、効率的な排気運転が可能となります。

また、脱臭性能の高い多層フィルター方式や、再利用可能な洗浄型フィルターなども増えており、ランニングコストを抑えながら環境負荷の低減も期待できます。

6. 助成金・補助制度の活用

排気・脱臭設備の導入には一定の初期費用がかかりますが、自治体によっては環境改善や省エネ対策を目的とした補助制度が設けられています。飲食店設備の更新や換気改善が対象となる場合があるため、地域の支援制度を確認することをおすすめします。

7. 煙害対策は「経営の信頼投資」

煙や臭いに関するトラブルは、店舗のイメージや売上だけでなく、営業の継続にも関わる重大なリスクです。早めの対策によって、クレーム対応や営業停止のリスクを未然に防ぐことができます。

煙害対策は単なるコストではなく、「安心して営業を続けるための信頼投資」です。お客様、従業員、そして地域社会のすべてにとって快適な環境を整えることが、長期的な店舗運営の基盤となるでしょう。

飲食店の排気・煙害対策について、より効果的な設備や導入事例を知りたい方は、長年にわたり業務用換気システムを手がける 株式会社野田ハッピー の公式サイトをご覧ください。現場に合わせた最適な提案とサポートを提供しています。

⇒ 株式会社野田ハッピー 公式サイトはこちら