飲食店経営者の皆様、特に焼鳥店を運営されている方々に重要なお知らせです。近年、厨房設備の不備による火災事故が増加し、最悪の場合は営業停止命令につながるケースが後を絶ちません。特に焼鳥店では油脂が多く発生するため、ダクト内の油脂蓄積は深刻な火災リスクとなります。消防法では定期的な清掃が義務付けられていますが、具体的な頻度や方法について正確に把握している経営者は意外と少ないのが現状です。当記事では、焼鳥店特有のダクトメンテナンス問題と、営業停止命令を回避するための具体的な対策、そして法律で定められた防火管理の知識について詳しく解説します。店舗の安全を守り、安定した経営を継続するために、ぜひ最後までお読みください。

1. 厨房火災の恐怖!焼鳥店オーナー必見のダクトメンテナンス最新ガイド

焼鳥店の厨房火災は一度発生すると甚大な被害をもたらします。特に排気ダクト内に蓄積した油脂は「火災の時限爆弾」とも呼ばれ、多くの焼鳥店オーナーを悩ませています。実際、全国の飲食店火災の約3割が排気ダクト関連という統計もあり、その危険性は看過できません。

厨房火災が発生すると、店舗の物理的な損害だけでなく、長期間の営業停止、信用失墜、さらには人命の危険まで伴います。ある有名焼鳥チェーン店では、ダクトメンテナンス不備が原因で火災が発生し、6ヶ月の営業停止処分と数千万円の損害賠償を余儀なくされました。

専門家によると、焼鳥店のダクトは他の飲食店に比べて油脂蓄積のリスクが5倍以上高いとされています。これは炭火焼きの高温調理により、油が気化して排気ダクト内で冷えて固まる現象が頻繁に起こるためです。

適切なダクトメンテナンスには、定期的な清掃だけでなく、専門業者による徹底的な点検が不可欠です。消防法では3ヶ月に1回以上の清掃が推奨されていますが、繁盛店では月1回の頻度が理想的です。

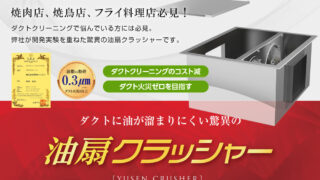

最新の清掃技術では、高圧洗浄と特殊溶剤を組み合わせた「ハイブリッドクリーニング」が注目されています。従来の方法と比べて油脂除去率が約1.5倍高く、清掃後の火災リスクを大幅に低減できます。

保健所の抜き打ち検査でダクトの不衛生が指摘されれば、即日営業停止になるケースも少なくありません。日本全国の保健所では飲食店への監視指導を強化しており、特に焼鳥などの油煙が多い店舗は重点監視対象となっています。

適切なダクトメンテナンスは単なる法令遵守の問題ではなく、店舗経営の継続性と安全性を保証する重要な投資です。火災リスクの低減、エネルギー効率の向上、そして何より顧客と従業員の安全を守るための必須条件といえるでしょう。

2. 営業停止リスクを回避!プロが教える焼鳥屋のダクト清掃ポイント5選

焼鳥屋を経営する上で見逃せないのがダクトのメンテナンスです。定期的な清掃を怠ると営業停止処分を受けるリスクがあります。実際に大阪市内の有名焼鳥店が油脂堆積によるダクト火災で3ヶ月の営業停止処分を受けた事例もあります。ここでは専門業者が教える、確実に実践すべき清掃ポイントを5つご紹介します。

1. 換気扇フィルターの毎日洗浄

営業終了後、必ずフィルターを取り外し洗浄剤で油脂を完全に落とすことが重要です。この作業を省くと油脂が奥のダクトに流れ込み、火災リスクが高まります。

2. 月1回のダクト内部点検

フード内部や見える範囲のダクト接続部を月に一度は点検しましょう。指で触れて油脂の付着具合を確認し、5mm以上の堆積があれば要注意です。東京消防庁の指導では3mm以上の油脂堆積で清掃が必要とされています。

3. プロによる年2回の徹底清掃

焼鳥屋の場合、最低でも半年に1回はプロの業者による徹底清掃が必要です。繁盛店であれば3ヶ月に1回のペースをおすすめします。清掃業者選びは実績と保険加入の有無で判断しましょう。

4. 天井裏ダクトの経路確認

多くの店舗オーナーが見落としがちなのが天井裏のダクト経路です。図面を保管し、どこにダクトが通っているか把握しておくことで、清掃漏れを防止できます。

5. 防火ダンパーの作動確認

法令で設置が義務付けられている防火ダンパーの定期点検も重要です。作動不良のまま火災が発生すると、被害が拡大するだけでなく、消防法違反で行政処分の対象になります。

これらのポイントを押さえたメンテナンス計画を実行することで、営業停止リスクを大幅に軽減できます。特に繁忙期前には必ず専門業者による点検を入れておくことをお勧めします。設備投資と考えれば、数万円の清掃費用は安全を買う保険料と言えるでしょう。

3. 知らなかったでは済まない!焼鳥店の防火管理者が押さえるべきダクト管理の法律知識

飲食店におけるダクト管理は、店舗の安全を守るために欠かせない重要な業務です。特に焼鳥店など火を多く扱う業種では、排気ダクトの内部に油脂分が溜まりやすく、これが火災の原因になるケースがあります。東京都消防庁の公表資料によると、飲食店火災の中にはダクト内の油脂着火が原因とされる事例も報告されています。このため、法令では定期的な清掃と管理体制の整備が求められています。

消防法第8条では、収容人員が30人以上の飲食店に対し、防火管理者を選任する義務が定められています。防火管理者は、消防計画の作成・実施、消防訓練の実施、消防用設備の点検・整備といった責務を担っており、厨房の排気設備やダクトの管理もその一環に含まれます。

また、東京都火災予防条例第55条の5では、厨房設備の清掃について明確な基準が設けられています。半年に1回以上の清掃を行うことが義務付けられ、清掃を実施した記録を3年間保管する必要があります。消防署の立入検査の際には、この記録の提示を求められることもあります。

さらに、建築基準法では防火区画の維持管理が定められており、ダクトが防火区画を貫通している場合には、施工状態や補修状況に特に注意が必要です。不適切な施工や管理不備があると、火災時に延焼経路となるおそれがあります。

清掃や管理が十分に行われていない場合、消防法に基づいて改善命令や使用停止命令が出されることがあります。特に、改善指導を受けても対応しない場合や重大な違反が確認された場合には、営業停止などの行政処分が行われることもあります。こうした事態を防ぐためには、定期的な清掃と記録の保管が重要です。

実務的には、厨房ダクトを半年に1回以上清掃し、作業報告書を3年間保管すること、防火区画や防火設備を定期的に点検すること、防火管理者が消防訓練を実施してその記録を残すことが基本です。自社での対応が難しい場合は、消防庁登録業者や業界団体に加盟する清掃業者へ依頼すると安心です。

ダクト清掃や防火管理は、法令を守るためだけでなく、店舗の安全と信頼を守るための基本的な取り組みです。日常的な点検と記録の整備を徹底し、専門業者と連携して安全な厨房環境を維持することが、長期的な店舗経営につながります。

株式会社野田ハッピーでは、飲食店や焼肉店などの厨房排気設備・ダクト清掃をはじめ、防火・防煙対策に関するサポートを行っています。法令に基づく定期点検や清掃の実施、設備更新の相談など、専門スタッフが現場状況に合わせて丁寧に対応しています。安全な店舗運営のためのご相談は、株式会社野田ハッピー公式サイトをご覧ください。